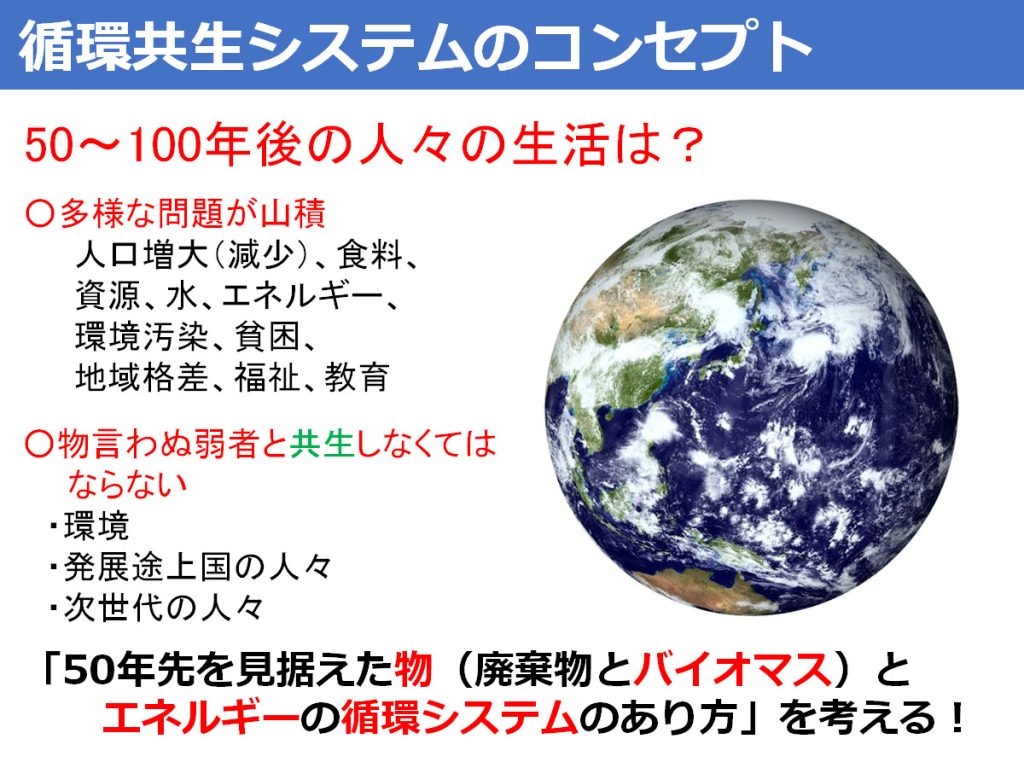

50~100年後の人々の生活はどのようなものでしょうか?

50~100年後の人々の生活はどのようなものでしょうか?

現在の我々が暮らしている仕組みは何十年もの前につくられたものです。現在は、地球規模で様々な問題が生じています。

今のうちから、将来を見越して、新しい暮らしの仕組みを考える必要があります。その時、物言わぬ3つの弱者と「共生」しなくてはいけません。

1) 環境 2) 発展途上国の人々(共に時代を生きる友人) 3)次世代の人々(子、孫)

すなわち、50年先を見据えた物とエネルギーの「循環」システムのあり方を考えているのが、本研究室です。

そのためには、

(1) システムズアプローチ:環境問題への実行可能解の提案(問題解決型)

(2) 臨床的な取り組み:現場の地域特性に応じた廃棄物計画論の展開

が必要です。この2つを教育・研究において、修得してもらいたいと考えています。

つまり、廃棄物などの環境問題を、複雑な社会システムとしてとらえ、工学・理学的な手法や社会経済的な手法を用いた総合的アプローチにより解決するという姿勢で研究に取り組んでいる。さらに現場の臨床的な問題を、環境・資源・社会経済制約下で、実践的に解決する研究をしています。

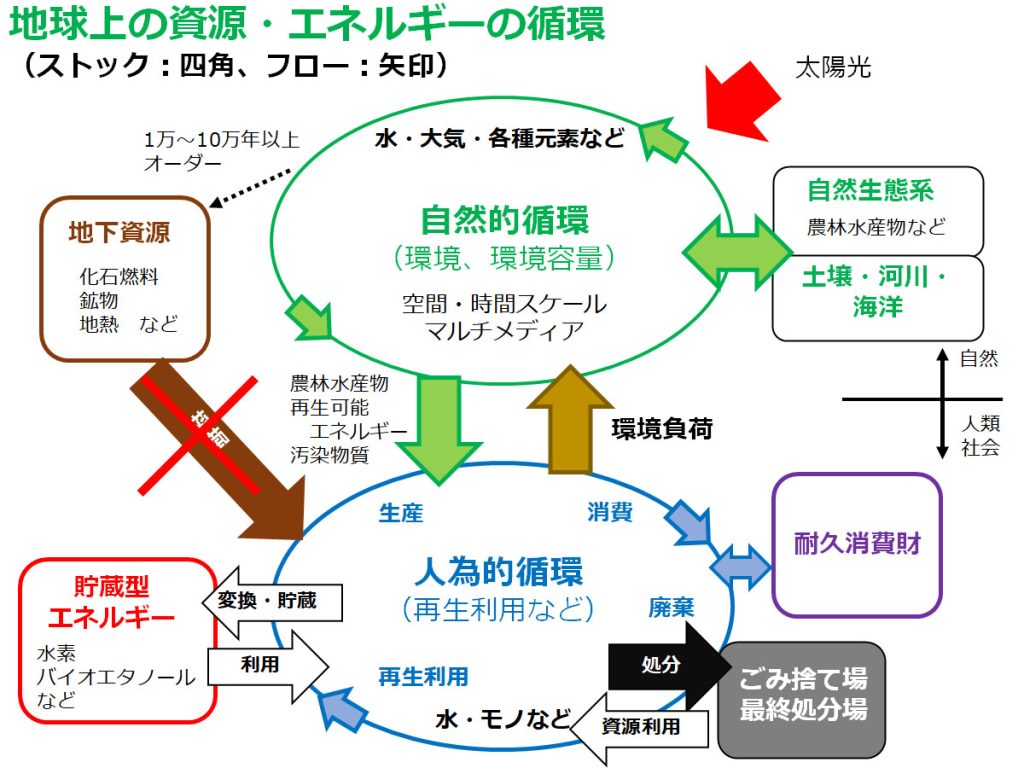

図のように、かつて我々人類は自然的循環の中で、毎年、自然から農作物や薪を得ながら生活をしていました。そして人口が少なかった時代には、いわゆる環境容量の範囲内で、資源が枯渇することなく、汚染も生じることなく暮らしていました。

それから、地下資源の一つである化石燃料が使える時代に入ると、ハーバーボッシュ法による窒素肥料の生産が食料生産を下支えし、一気に人口増加と都市への人口集中が生じました。地下資源の利用は、自然的循環の中にあった私たちの生活を一変し、別の循環、いわば人為的循環の中で私たちは生活するようになったと私は考えます。すなわち、化石燃料を利用して生産された鉄やプラスチックなどを消費しては、廃棄・リサイクルするという別の循環ができてしまったのです。その過程で発生する汚染物質や二酸化炭素は環境負荷として自然的循環に影響を及ぼしてしまうし、一方リサイクルされない資源は最終的には、最終処分場で処分されてしまいます。

そしていよいよ、化石燃料が枯渇する前に、地球温暖化が制約となり化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が進められるようになりました。すなわち我々は、自然的循環の中から、食料など農林水産物のみならずエネルギーをも収穫して、人為的な循環の中で貯蔵し、やりくりしながら利用しなくてはいけません。①自然的循環の中で太陽光によって生み出されるモノやエネルギーの生成・再生速度と、②それらを人為的循環の中で利用する速度、③さらにその利用によって人為的循環に戻る二酸化炭素などの環境負荷物質の排出速度、この3つの速度が調和する世界を築かなくてはいけません。自然的循環と人為的循環が調和する社会が理想なのです。そのために、人為的循環はサーキュラーエコノミーを実現することによる資源消費と廃棄物発生をスローダウン(高付加価のアップサイクル)し、自然的循環は土地利用の最適化などによりスピードアップ(生産性の向上)をはかっていく必要があります。

寄附分野循環イノベーション分野のコンセプト動画もご覧ください。